工业清洗指对非民用设备的维护保养清洗,以及工业企业(主要是机械零部件加工企业)生产工艺流程中对机械加工制造零部件的清洗。作为一种多学科融合的专业技术,其广泛应用于几乎所有的工业领域,如汽车、轨道交通、船舶、航空航天、家电、消费电子、光伏、光学、五金、电镀等。

近年来,中国工业清洗行业呈现出持续增长的势头,市场规模稳步扩大。这一现象与中国经济的快速发展和制造业产业升级密切相关。根据市场调研机构Frost&Sullivan的数据:“2019年中国工业清洗行业市场规模约为1,300亿元人民币,预计2025年将增长至2,500亿元人民币。”

中国工业清洗行业持续增长的发展机遇,其核心驱动力在于“碳达峰”和“碳中和”目标的推动,以及制造业升级转型、新能源产业蓬勃发展、医疗器械领域需求持续增长等宏观趋势。《“十四五”工业绿色发展规划》提出,到2025年,规模以上工业单位增加值能耗降低13.5%。为实现这一目标,政府持续加大对工业节能的政策支持,各地方纷纷出台了更为严格的能耗标准,对高耗能企业进行重点监管。

对企业来说,既要响应政府节能减排的号召,又要保障持续稳定的生产。在绿色、环保、高效、节能的高要求推动下,工业用清洗剂由溶剂型、半水基型不断向水基型清洁剂发展,这不仅是一场技术迭代,更折射出行业底层逻辑的转变——从“清洗干净”到“洗得高效、安全、可持续”。

工业清洗主要有三大影响因素:清洗设备、清洗工艺、清洗剂。对于已经切换水基型清洗剂的制造工厂,想要在清洗环节降低能源消耗,只能在清洗工艺上下文章:清洗设备往往需要消耗大量能源用于清洗剂的加温以及漂洗水加温。降低清洗、漂洗温度是非常有效的节能措施,不仅有助于企业实现节能减排的目标,而且操作简单收益大:

1)低温清洗可以直接减少设备的能源消耗,降低设备运维及耗电成本;

2)温度下降,清洗剂、漂洗水的挥发量减少,既能节约成本,又能降低车间voc,减少车间异味;

3)低温作业可以更好保障工人的健康、安全。

降低清洗温度固然是工业清洗节能的最优选择,但清洗温度降低,在不切换清洗剂的前提下,势必导致清洗效果的下降。而漂洗温度降低,则可能导致工件表面清洗剂残留。为了保证产品质量的一致性和稳定性,进一步提升工艺效率,必然要选择低温下具有更好清洗能力、漂洗能力的清洗剂产品,这就对清洗剂产品的配方体系、原料选择提出了更高的要求。

低温清洗剂的研发,最关键的是筛选出在常温条件下仍具有良好清洗效果的表面活性剂。表面活性剂不仅对工件表面的水溶性和油溶性污垢具有良好的溶解、乳化能力,还要对不溶性固体污垢也有良好的润湿、分散作用,同时要具备很好的泡沫性能与漂洗性能。

昆仑10号航空液压油(地面用)10kg

昆仑10号航空液压油(地面用)10kg 昆仑 15号航空液压油

昆仑 15号航空液压油 昆仑2号低温润滑脂

昆仑2号低温润滑脂 昆仑3号白色特种润滑脂

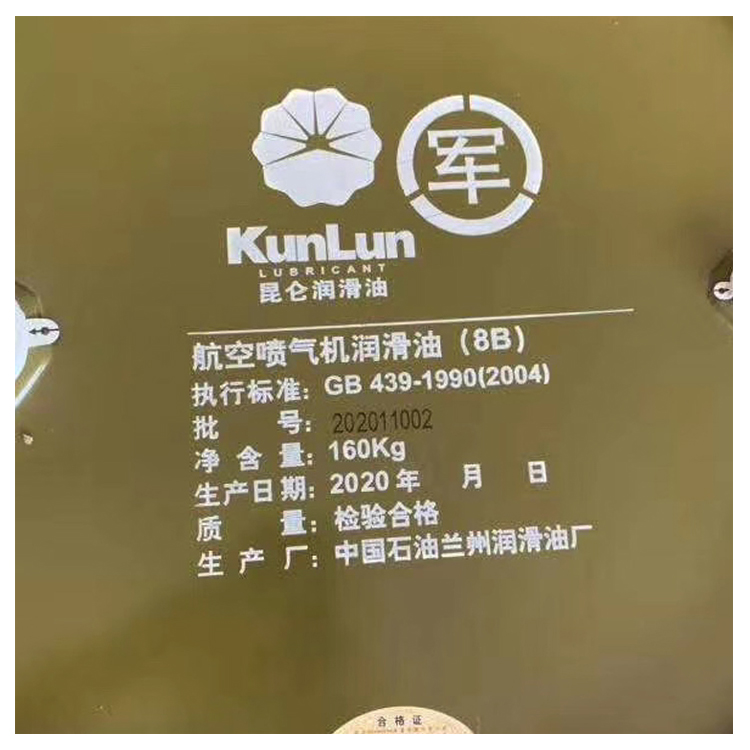

昆仑3号白色特种润滑脂 昆仑 8B航空喷气机润滑油

昆仑 8B航空喷气机润滑油 昆仑8B航空润滑油

昆仑8B航空润滑油